共通テスト模試で『自然の風景論』が採用されました

2025年3月25日

駿台予備校が実施した模擬試験「第1回 駿台atama+共通テスト模試(紙実施版)・高3卒」(2024年5月)の国語問題に、西田正憲著『自然の風景論 自然をめぐるまなざしと表象』の一部が利用されました。

利用箇所は314-321ページ「第六章 新たな風景の生成/3 自然史の風景から人類史の風景へ/自然景へのまなざしの変遷」の一部で、近世・近代・現代にわたる風景観の変化・変遷を論じている部分。

国語の第1問で、309ページで言及されている国木田独歩『武蔵野』の本文とも組み合わせ、工夫された出題となっていました。

『ヌナブト イヌイットの国その日その日 テーマ探しの旅』Amazon Kindle版を発売しました

2025年2月10日

2001年に発行されロングセラーとなっている、礒貝日月著『ヌナブト イヌイットの国その日その日 テーマ探しの旅』のAmazon Kindle版を発売いたしました。

紙の書籍が480ページと大部であったため、電子化にあたり上下巻に分冊しました。上巻には「プロローグ」「パート1」を収録、下巻には「パート2」「エピローグ」を収録しています。

カナダ・ノースウェスト準州が分割されて誕生したばかりのヌナブト準州を、20歳の日本の若者が体験した貴重な旅行記です。Amazon.co.jp の販売ページから試し読み可能、またKindle Unlimitedでもお読みいただけますので、ぜひご一読ください。

軽井沢ニューアートミュージアム「かけがえのないもの – 地球・風景・環境」

2024年5月7日

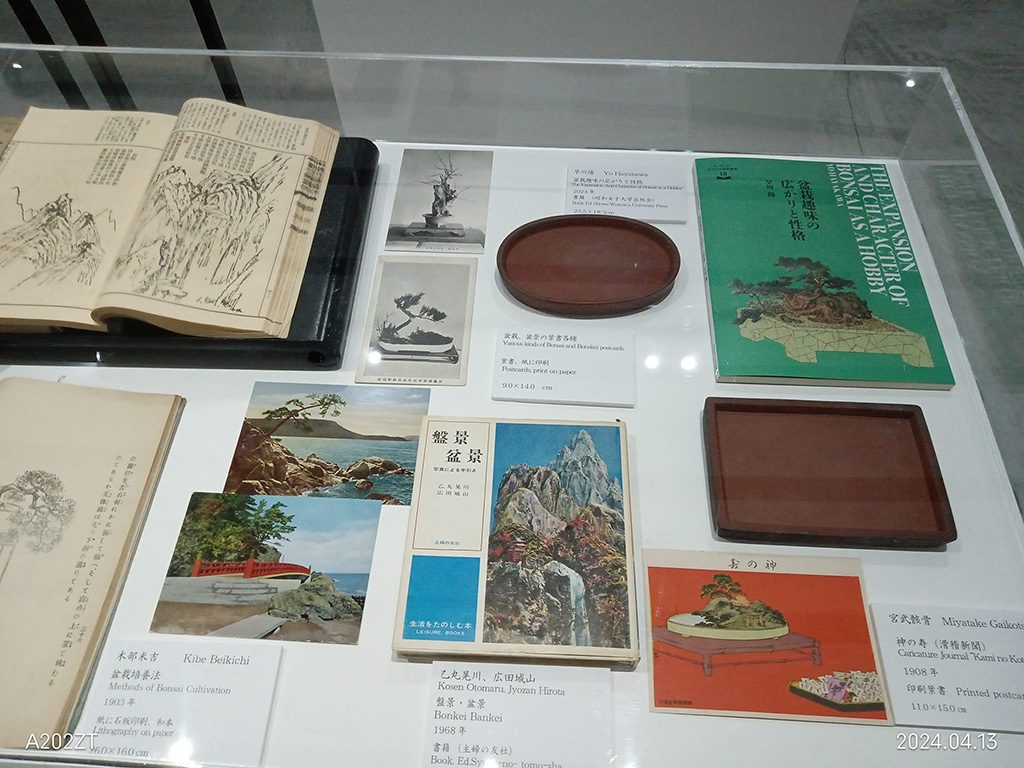

軽井沢ニューアートミュージアムにて4月13日より開催中の展覧会「かけがえのないもの – 地球・風景・環境」に、早川陽『藝術と環境のねじれ 日本画の景色観としての盆景性』(アサヒ・エコ・ブックス36)および『盆栽趣味の広がりと性格』(ブックレット近代文化研究叢書18、昭和女子大学出版会刊)が展示されています。

地球、環境、自然などをとりあげた芸術表現や資料を集めた同展では、早川陽さんの日本画作品「山水風景、或は盆景」「桃花源記」「椿と紅白梅」と、前掲著作2点が展示され、「盆景」のコンセプトを伝えています。

同展は9月29日まで、約半年間の長期開催となっていますので、ぜひ立ち寄ってみてください。

- 軽井沢ニューアートミュージアム – Whitestone Art Foundation

- 展覧会「かけがえのないもの – 地球・風景・環境 Irreplaceable -Earth, Landscape, Environment」

- SHIP 昭和女子大学BOOKS 盆栽趣味の広がりと性格(ブックレット近代文化研究叢書18)

(写真提供:軽井沢ニューアートミュージアム/早川陽)

『ローカル認証 地域が創る流通の仕組み』Amazon Kindle版を発売しました

2024年4月16日

2017年に刊行されご好評をいただいている、大元鈴子著『ローカル認証 地域が創る流通の仕組み』のAmazon Kindle版を発売いたしました。

国際資源認証制度の実務にたずさわった経験もあり、現在はより「ローカルな」認証制度の取り組みを国内外問わず調査・研究されている若手研究者が、実例を紹介するとともに、制度設計や運用のしかたを提案しています。

自治体の実務にたずさわる方、食品加工会社で仕入れや販売を担当される方、一次生産者の方など、農水産物の生産・流通・販売にかかわるすべての方が、新しいアイデアやヒントを得られるはずです。

Amazon.co.jp の販売ページでは試し読みも可能です。ぜひご一読ください。

明治大学の入試問題に『狩りの思考法』が採用されました

2024年4月9日

明治大学 政治経済学部 2024年度 入試問題(国語)に『狩りの思考法』(アサヒ・エコ・ブックス40)の一節が採用されました。入試日程は3月中にすべて終了しており、終了後に入試センターよりご報告いただきました。

国語の大問全4問のうち第2問で、およそ4ページ半の文章を読んだのち小問7つに回答する形式。『狩りの思考法』最終パート「死んだ動物の眼」の第2節(204~210ページ)が引用されています。

狩猟という行為から、狩猟者と獲物との関係性、人間の生の正当性などへと考察が進む、本文でも緊張感の高い部分です。

入試問題文には載っていませんが、この節は「それにしても、なぜ動物の視点から自分の汚れた手を見つめなければならないのか?」と締めくくられており、思索はさらに深まっていきます。

その帰結は、ぜひ書籍でご確認ください。

「モンベル」直営店の一部で『狩りの思考法』をお買い求めいただけます

2023年12月1日

「モンベル」直営店の一部で角幡唯介著『狩りの思考法』をお買い求めいただけます。お立ち寄りの際にはぜひ探してみてください(店舗によりお取り扱いがない場合もございますので、ご了承ください)。

朝日新聞 be on Saturday 3月11日 フロントランナー 角幡唯介さん

2023年3月14日

朝日新聞(2023年3月11日号)の土曜版 be on Saturday に「フロントランナー」として角幡唯介さんのインタビューが掲載されています。

「極地で文明を哲学する『雪男』」と見出しが打たれた記事冒頭では『狩りの思考法』から2文が引用されており、現在角幡さんが続けている犬ぞり旅行の意義を伝えています。

朝日新聞デジタル(ウェブサイト)でも有料記事として掲載されていますので、会員登録されている方はぜひご一読ください。

年末年始の営業についてのご案内

2022年12月27日

平素より清水弘文堂書房をお引き立ていただきありがとうございます。年末年始の休業日を以下の通りとさせていただきます。

年末年始休業期間 12月29日(木)~1月4日(水)

年始は1月5日(木)より営業いたします。お客様にはご不便をおかけしますが、ご了承下さいますようお願い申し上げます。

古沢ゆりあさんが第35回辻荘一・三浦アンナ記念学術奨励金を受賞しました

2022年11月22日

立教大学が主催する第35回「辻荘一・三浦アンナ記念学術奨励金」受賞者が、古沢ゆりあさんに決定しました。『民族衣装を着た聖母 近現代フィリピンの美術、信仰、アイデンティティ』の業績に対する授賞とされています。

「辻荘一・三浦アンナ記念学術奨励金」は、故辻荘一名誉教授(音楽史)および故三浦アンナ教授(美術史)のキリスト教芸術研究上の功績を記念し、キリスト教音楽またはキリスト教芸術領域の研究者を奨励するため、1988年に設置されました。

本年度は「美術史」部門が対象となる年とのことで、『民族衣装を着た聖母』が受賞に至りました。

『ロシア・CIS南部の動乱 帰路に立つプーチン政権の試練』Amazon Kindle版を発売しました

2022年10月19日

2003年に刊行され好評を博した、徳永晴美著『ロシア・CIS南部の動乱 帰路に立つプーチン政権の試練』のAmazon Kindle版を発売いたしました。

元ジャーナリストでロシア語同時通訳の第一人者でもある徳永氏が、1991年末のソ連解体から2002年頃までの約10年間、まさに命懸けで取材した、初期プーチン外交についての必携書です。

第一部では、第一次・第二次チェチェン紛争と、それを背景としたロシアでのエリツィンからプーチンへの権力継承を詳述。

第二部では、カスピ海地下資源と輸送パイプラインをめぐる米ロ対立と南カフカス諸国を巻き込む綱引きを、特にアゼルバイジャン・グルジア・アルメニアに注目して記述し、現地要人・研究者・メディア関係者への貴重なインタビューも掲載。さらに、米同時多発テロ前後におけるプーチン外交の急旋回についても検討しています。

Amazon.co.jp の販売ページでは試し読みも可能です。ぜひご一読ください。

ウェブサイトをリニューアルしました

2022年5月10日

清水弘文堂書房ウェブサイトのリニューアルを実施いたしました。

今回のリニューアルでは、従来のデザインを踏襲しつつ、スマートフォンでの表示改善と表示コンテンツ量の見直し、書籍詳細ページのレイアウト変更、Webフォント導入、その他多くのデザイン調整、HTTPS対応などをおこないました。

まだまだ至らぬ点も残っておりますが、すこしずつ改善を進めてまいります。

今後とも清水弘文堂書房ウェブサイト、ならびに弊社書籍をお引き立てくださいますよう、よろしくお願い申しあげます。

『アジア・アフリカ地域研究』で『民族衣装を着た聖母』が紹介されました

2022年4月12日

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科が発行する『アジア・アフリカ地域研究』2021年第21-2号(2022年3月)にて『民族衣装を着た聖母』を紹介していただきました。

評者は宮脇聡史さん(大阪大学言語文化研究科教授)。

既存の聖母崇敬の研究は在地の宗教実践の解明を中心課題としており,これに対し民族衣装をまとった聖母像に対象を絞り,人類学だけでなく美術研究の観点を織り込んだ本書は過去に類例がない.(中略)今後のフィリピンの宗教実践に関する研究の発展のひとつの方向を示している.

と、同書の試みを貴重なものと評価しながら、残された課題についても研究を発展させうる建設的なものとして示してくださっています。

『アジア・アフリカ地域研究』2021年第21-1号は同誌の公式サイトにてPDF版が全文公開されています。ぜひご一読ください。